コンサートのチケットを申し込む際、「着席ブロック」と記載されていて戸惑ったことはありませんか?

「着席ということは立ち上がれないのでは…?」

と不安に感じる人も少なくありません。

本記事では、着席ブロックがどのような座席なのか?

その特徴や、メリット・デメリットを詳しく解説します。

さらに実際に利用した人の感想や、申し込み時に知っておくと安心な情報も紹介し、これから検討する方が迷わず選べるようにまとめています。

意味は必ず座って鑑賞する指定席

着席ブロックとは、公演中は必ず椅子に座って観覧することが、義務付けられた座席を指します。

立ち上がって声援を送ったり、ジャンプをしたり、ペンライトを大きく振るといった行為は禁止されています。

観客は終始着席して、落ち着いた雰囲気の中でライブや演出を、楽しむことが前提とされているのです。

立ち見による不安を解消する役割

このような席が設けられる目的は、誰もが安心して参加できる空間を作ることにあります。

一般席では多くの観客が立ち上がり、盛り上がるのが普通です。

しかし、その結果として背の低い人や、座って観たい人の視界が遮られることがあります。

さらに高齢者や妊婦、体調に不安のある人にとっては、立ち続けることが大きな負担となります。

こうした事情を踏まえて、体に負担をかけず視界を確保できるように用意されたのが、着席ブロックです。

全員が同じ条件で鑑賞できる安心感

着席ブロックでは、観客全員が同じ条件で座って鑑賞するため、公平性があります。

視界を遮られにくく、集中して音楽や演出を楽しむことができるのが魅力です。

落ち着いた環境で過ごせるので、静かにじっくり観たい人や、集中して演出を味わいたい人にも適しています。

会場全体を見渡しやすい位置に設置

着席ブロックは、スタンド席の前列やバックステージ近く、サイドエリアなどに設けられる場合が多いです。

会場によって配置は異なりますが、アリーナの最前列のように極端に近い位置ではなく、ステージ全体を広く見渡せる場所が選ばれる傾向があります。

そのため、演出全体を俯瞰でき、リラックスして鑑賞できるのが特徴です。

応援グッズに関する制限もある

旧ジャニーズのコンサートを例に挙げると、着席ブロックには独自のルールが定められています。

うちわは胸の高さを超えないように持つ、ペンライトは肩幅の範囲で振るなど、周囲への配慮が必要です。

また、大きな装飾や過度に派手な衣装で、他の人の視界を妨げる行為も控えるように求められます。

こうしたルールを守ることで、誰もが快適に観覧できる環境が保たれているのです。

親子席(ファミリーシート)との違いは?

着席ブロックは、かつてから設けられていた「親子席」と同じようなものだと、捉えられることがあります。

ですが、現在ではその意味合いや、運用方法に大きな違いがあります。

近年の着席ブロックは、観客の幅広い要望に応える座席として進化しており、以前よりも柔軟に運用されるようになっています。

かつての親子席は子供同伴が必須

親子席(ファミリーシート)は、もともと小学生以下の子供と保護者が一緒に利用するために設けられた座席でした。

申込条件も厳しく、必ず子供を含むことが前提とされていたため、対象となる観客は限られていました。

そのため、会場の落ち着いた位置に配置されることが多く、周囲も同じように子連れの観客が多かったため、安心して鑑賞できる雰囲気が整っていました。

着席ブロックは誰でも利用可能

現在の着席ブロックは、年齢や同行者の条件に関係なく、誰でも申し込むことができます。

この点が、従来の親子席とは大きく異なる部分です。

観客それぞれの事情や希望に合わせて利用できるため、体力に不安がある人や静かに観たい人、または子供連れで安心して観たい人など、幅広い層が選べる座席になっています。

従来の親子席が「子供連れ限定席」だったのに対し、着席ブロックは多様なニーズに応えられる、柔軟な座席として発展したといえるでしょう。

親子席は周囲も子連れ客で構成

親子席と着席ブロックを同じものと考えてしまうと、実際に利用したときに雰囲気が違うと感じることもあります。

親子席は子連れ客が中心だったため、会場の空気も落ち着いていて一定の安心感がありました。

一方、着席ブロックは利用者の年齢や目的がさまざまで、子供連れ以外の人も多く含まれるため、客層が混在しやすいのが特徴です。

この点を理解せずに申し込むと、「思っていた雰囲気と違う」と感じるケースもあるでしょう。

子供が立ち上がってしまうリスク

着席ブロックは、立ち上がらず座って観覧することが大前提です。

そのため、小さな子供が途中で立ってしまったり、親が撮影のために動いたりすると、すぐに周囲の視界を妨げる可能性があります。

場合によっては、スタッフから注意を受けることもあります。

このように、家族で利用する場合でも「立ち上がり禁止」というルールを徹底する必要があるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。

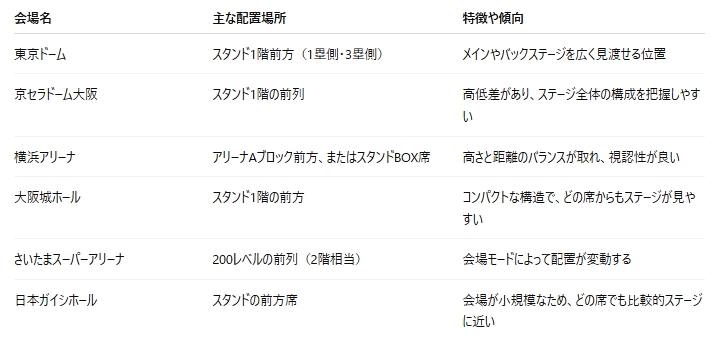

代表的な会場での座席配置例

着席ブロックは会場ごとに、見やすさと安全性を意識して配置されています。

特に旧ジャニーズのライブなどでは、スタンド席の前方や視界を遮られにくい位置に設定されることが多いです。

立ち上がることができないため、どの座席からもステージ全体がきちんと見えるように工夫されています。

そのため、柱や大型機材などが少なく、視界の開けた場所が優先的に選ばれるのが特徴です。

以下が、代表的なコンサート会場における、着席ブロックの配置傾向です。

一般的な傾向としては、

・ステージに向かって前方のスタンド席

・視界が広がる場所

・周囲に障害物が少ないエリア

といった条件が重視されています。

逆に、アリーナ中央付近や見切れ席のように視界が制限される場所が、着席ブロックとして割り当てられることはほとんどありません。

ただし、ステージ構成や花道の位置によっては、配置が若干変わることがあります。

それでも基本方針として「座ったままでも快適に楽しめる」ことを第一に設計されているのが、着席ブロックの大きな特徴です。

着席ブロックで参加したライブの感想

私自身も過去に、着席指定席でライブに参加した経験があります。

1回目は味の素スタジアム公演。

下層スタンドに設けられた席で、ステージに比較的近く、座ったままでも十分に見やすい環境でした。

長時間でも体への負担が少なく、快適に過ごせたのをよく覚えています。

また、全体を見渡すと着席指定席はステージ寄りに配置されている印象があり、落ち着いて観たい人には非常に良いと感じました。

動き回って盛り上がりたい人には物足りないかもしれませんが、静かに楽しみたい人にはおすすめできる席です。

2回目は東京ドームで行われたライブです。

このときはステージサイドの着席指定席で、メインステージを正面から見ることはほとんどできませんでした。

しかも、外野席の1列目で椅子に背もたれがなく、長時間座るのが正直辛く感じました。

さらに、立ち上がることが禁止されているため、アーティストが近づいてきても座ったままでしか応援できず、もどかしい気持ちになったのを覚えています。

ライブ中は警備員が常に見回り、立ち上がる人がいないかをチェックしていたのも印象的でした。

この体験では、ステージの位置や座席環境の影響が大きく、一般席の方が良かったと感じました。

しかし、特殊な配置でなければ、着席指定席の1列目は見やすさも快適さも十分あり、メリットが大きいと思います。

まとめ

通常のスタンディング席では、前の観客が立ち上がることで子どもや背の低い人の視界が遮られてしまうことがあります。

さらに人が密集しているため、押されたり転んだりといった危険も考えられます。

その点、着席ブロックなら全員が座ったまま観覧するため、視界を確保しやすく、安心して過ごせるのが大きな特徴です。

実際に「子どもを初めてライブに連れて行ったけれど、着席ブロックだったおかげで安心できた」という声も少なくありません。

また、落ち着いた雰囲気の中で、ステージ演出やアーティストの表情をじっくり楽しみたい方にも適した席です。

双眼鏡やオペラグラスを使えば、細部まで集中して鑑賞できるのも利点といえるでしょう。

周囲のテンションに合わせる必要がなく、自分のペースで音楽に浸れるのは、着席ブロックならではの魅力です。

一方で注意点もあります。

「ライブでは立ち上がって全力で盛り上がりたい!」

という方には不向きです。

着席ブロックでは、理由に関係なく立ち上がることはできないため、ジャンプしたり体を大きく動かしたりする応援スタイルは制限されます。

また、応援グッズを高く掲げたい方にとっても、座ったままでは目立ちにくく、アーティストにアピールしづらいと感じることもあるでしょう。

このように着席ブロックは、安心して落ち着いて観たい人には理想的な席です。

反面、熱狂的に体を動かして楽しみたい人には、向かない側面もあります。

自分や一緒に行く人の体調や観覧スタイルを考慮し、目的に合った選択をすることが大切です。

どちらの楽しみ方にも魅力があるため、自分に合った座席を選んでライブ体験をより良いものにしてください。

コメント